La construction

du calendrier hébraïque

| Chapitre 2

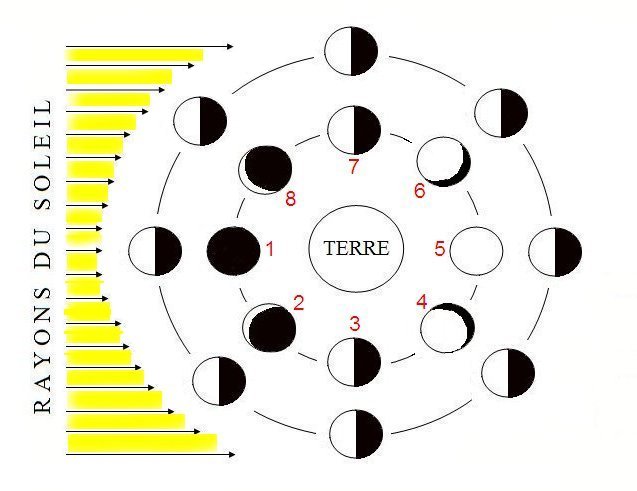

Les phases de la Lune La Lune a cette particularité de posséder une rotation synchrone, c’est-à-dire que sa période de révolution autour de la Terre est pratiquement égale à sa période propre de rotation sur elle-même. C’est pourquoi, la Lune présente toujours la même partie de sa surface à un observateur terrestre.

Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit que la Lune, qui n’est pas une source de lumière, ne fait que réfléchir la lumière du Soleil sur la Terre. Ainsi, on remarque que la face éclairée de la Lune est toujours du même côté car la lumière solaire vient toujours du même côté (c’est le cercle extérieur qui entoure la Terre sur notre schéma).

Position 1

Position 2

c’est le MOLAD ( מוֹלָד ),

Note : Comme le Soleil, la Lune se lève à l’est et se couche à l’ouest ; elle suit à peu près la trajectoire du Soleil. Mais la Lune va moins vite que le Soleil et chaque jour, elle prend donc du retard : elle se lève et se couche de plus en plus tard. Pour observer le Molad vrai, il faut donc regarder la nuit dans la direction du coucher du Soleil vers l’Ouest / Sud-Ouest. Position 3

Position 4

Position 5

Position 6

Position 7

Position 8

Pour le calcul du calendrier, nous prenons en considération la Lunaison, c’est-à-dire la valeur moyenne du temps qui sépare deux conjonctions successives de la Lune et du Soleil, donc la durée entre deux Nouvelle Lune. Cette durée de révolution apparente s’appelle période synodique, car elle définit le temps mis par la Lune pour revenir à la même place dans le ciel par rapport au Soleil, vu de la Terre. Estimation actuelle

Ce cycle fournit une échelle naturelle de temps, c’est le mois de notre calendrier, lequel devra comporter un nombre entier de jours : c’est la raison pour laquelle les mois hébreux auront tantôt 29 jours, tantôt 30 jours. Note : Il existe un moyen mnémotechnique pour différencier le premier croissant (début du mois hébreu) du dernier croissant (fin du mois hébreu). Dans le schéma ci-dessous, si on relie les deux extrémités du croissant lunaire par une droite, on forme les lettres p pour premier croissant et d pour dernier croissant.

Nous possèdons dès à présent un certain nombre d’informations intéressante : en regardant simplement la Lune le soir, nous pouvons dire si nous sommes au début ou à la fin d’un mois hébreu. Mieux encore, à la Pleine Lune, nous pouvons en déduire que nous sommes autour du 15 du mois ! Le Jour hébreu L’activité humaine, comme nous l’avons déjà dit, est liée au mouvement apparent du Soleil. Principe fondamental Pour le calcul du 'Ibbour, la Tradition fait coïncider le commencement du Jour avec le Coucher du Soleil, comme il est écrit dans la Thorah :

ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד ...

Les heures saisonnières Quelle que soit la saison, en été comme en hiver, la durée totale d’un Jour hébreu est toujours la même : 24 heures (Berakhoth 2a) et ce sont les durées respectives de la Nuit et de la Journée hébraïques qui varient.

Exemples : Le 20 juin, à Saint-Fons,

Nous avons ainsi des longues journées d’été et les longues nuits d'hiver...

Les heures conventionnelles De nos jours, le Ministre-officiant annonce à la Synagogue l’instant du Molad pour prévenir les Fidèles de la proximité du jour de Roch ’hodech. Pour ce besoin, on a introduit une convention : on suppose que la Nuit tombe à 18 heures (de nos montres) et que la Journée commence à 6 heures du matin, quelle que soit la saison.4 Il faut bien comprendre que cette redéfinition arbitraire du début de la Nuit, fixé invariablement à 18 heures (quel que soit le jour considéré dans l’année), a uniquement pour but d'annoncer aux fidèles à la fois les MOLADOTH5 ( מוֹלָדוֹת ) et les Teqoufoth (que nous verrons ultérieurement). Définition du ’héleq L’heure solaire est divisée en 1080 ’HALAQIM6 ( חֲלָקִים ).

1 mn = 18 ’h 1 ’h ≈ 3,33 s Nous avons vu précédemment que le Molad est l’instant de renouvellement de la Lune. On a ainsi définit la Lunaison (ou révolution synodique) comme le temps moyen qui sépare deux conjonctions successives de la Lune et du Soleil. Cette durée a été fixée par Rabban Gamliel7 :

Depuis plus de seize siècles, notre Calendrier est basé sur le calcul d’un Molad théorique et non comme à l’époque du Sanhédrin, où l’on observait la première visibilité de la Lune pour déclarer le Roch ’hodech. Valeur d’une Lunaison

Le concept de Modula La Semaine hébraïque La Semaine hébraïque comporte Sept Jours, de Dimanche à Samedi (Chabbath). Cette donnée fondamentale de la Thorah a été reprise par toutes les Nations.

Pour le calcul du ’Ibbour, il est nécessaire de pouvoir déterminer le Jour de la Semaine où aura lieu un événement, comme Roch haChanah par exemple. C'est pourquoi, dans un but de simplification des calculs, nous avons introduit la notation MODULA. Rappel d’une notion algébrique L’opération Modulo est la recherche du reste entier r de la division d’un nombre entier N par un entier n ≤ N.

Mod (n, N) = r avec n = 1, 2, 3, ... Exemple : Mod (7, 33) = 5 car 33 = (7 x 4) + 5 Règle du Modulo avec n = 7 Toute somme de jours est divisée par 7 et on ne tient compte que du reste. Mod (7, N) = r (si r = 0, on pose r = 7) Exemples :

Règle du Modula Le Modula, dans une expression temporelle, est la résultante de l’opération Modulo effectuée sur les Jours de la Semaine, selon la règle du Modulo avec n = 7. Exemple :

Modula d’un mois lunaire

Exemple récapitulatif :

Notes 1 Essayons de donner une idée de l’immensité de notre Univers et du ballet incessant de tous les objets célestes qu’il contient. Notre Soleil est une étoile tout à fait moyenne ; elle dirige notre système solaire dont la Terre fait partie avec les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Les galaxies sont des groupements d’étoiles. Il existe des galaxies « naines » comportant quelque 10 millions d’étoiles liées par la gravitation et des galaxies « géantes » de quelque 10 000 milliards d’étoiles. Notre Galaxie (la Voie Lactée), tout à fait moyenne, comporte 100 milliards d’étoiles, dont notre Soleil. Elle s’étend sur 90 000 années-lumière, une année-lumière étant la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 10 000 milliards de km, et notre Soleil est situé sur sa périphérie à 30 000 années-lumière du centre galactique. Notre seul univers « observable », comportant plusieurs centaines de milliards de galaxies, s’étend sur 100 milliards d’années-lumière et contient au moins 1022 étoiles ! Notre Terre se déplace autour du Soleil, avec son satellite lunaire, à la vitesse de 30 km/s. Quant à notre Soleil, il tourne autour du centre de la Voie Lactée (entraînant son système planétaire avec lui, bien évidemment) avec une vitesse bien supérieure : 230 km/s. La Voie Lactée se dirige vers le centre d’un ensemble de galaxies appelé le Groupe Local, avec une vitesse de 45 km/s. Le Groupe Local lui-même est attiré par l’amas de la Vierge et le superamas de l’Hydre et du Centaure à la vitesse de 600 km/s ! Et ce dernier ensemble tombe à la vitesse de 500 km/s vers une entité de nature inconnue appelée le Grand Attracteur. Là s’arrête, à ce jour, les possibilités de l’observation humaine. Retour 2 Avant l’instauration définitive de la fixation de Roch ’Hodech par le calcul, le Beth-Din attendait les témoignages de ceux qui avaient observé ce Molad vrai, pour proclamer le 1° jour du mois et notamment le jour de Roch haChanah (cf. cours de guemara Roch haChanah de Yaniv, chabbath après-midi). Retour 3 Cette durée diffère notamment de la période de révolution sidérale de la Lune, puisque la Terre elle-même se déplace autour du Soleil. Cette valeur moyenne du temps entre deux passages successifs de la Lune en face d’une même étoile « fixe » dans le ciel est de 27 jours 7 heures 43 minutes et 11,5 secondes, soit : 27,321661 jours. Retour 4 Aujourd’hui, le système universel de l’heure prend comme point de départ « minuit » à nos montres (soit 0 h). Puisque le Jour hébreu a été fixé à 18 h, il est donc en avance de 6 heures sur l’heure civil (18 h + 6 h = minuit). Il faudra donc retrancher 6 heures aux dates hébraïques que nous calculerons pour annoncer une heure conventionnelle indiquée par nos montres. Retour 5 Pluriel de MOLAD. Retour 6 Pluriel de ’HELEQ ( חֵלֶק , part, en abrégé ’h). Retour 7 Cette valeur, équivalente à 29 j 12 h 44 mn et 3,33 s, est voisine de celle admise actuellement par la communauté scientifique : 29 j 12 h 44 mn et 2,8 s, et n’en diffère donc que d’environ une demi-seconde ! Retour |

Vers Chapitre 3

Retour Introduction au Calendrier hébraïque

Retour Accueil

ACI St-Fons © 2011